Masse statt Klasse: 70 Patienten in sechs Stunden

Allgemeinmediziner Euler leistet in seiner Praxis Akkordarbeit zum “Dumpingtarif” – Andere Ärzte wiederum stellen ihrer Kasse Rechnungen, ohne die Patienten tatsächlich zu behandeln

12.15 Uhr. Herr und Frau R. sitzen im Behandlungszimmer 2 ihres Hausarztes im burgenländischen Rust. Beide sind verzweifelt. Seine Schmerzen kann der 65-Jährige nicht verbergen. Tiefe Falten zeichnen sich auf seiner Stirn ab, sich auf den Sessel zu setzen war ein langwieriges Unterfangen. Frau R. klammert sich an den Tisch und stützt ihren Kopf in die rechte Hand. Dann wirft sie ihrem Mann einen hastigen Blick zu, bevor sie sagt: “Herr Doktor, wir zahlen die OP selbst, wenn es dann schneller geht.”

foto: joerg koch/dapd

Das System der österreichischen Krankenversicherung ist komplex und intransparent. Patientenanwalt Gerald Bachinger hält es sogar für verfassungswidrig.

Seit Monaten plagt sich Herr R. mit einer Hüftnekrose. Jetzt will er, dass es endlich aufhört. “Aber im Eisenstädter Krankenhaus warte ich ein halbes oder ein Jahr, bis ich drankomme.” Als Hausarzt Christian Euler von der Bereitschaft seines Patienten hört, die Operation selbst zu bezahlen, wirkt er fast ein wenig erleichtert. “Wenn er bereit ist zu zahlen, dann ist die Wartezeit weg.” Ja, das ist er. Euler fackelt nicht lange, greift zum Telefon und ruft in einem Krankenhaus an. Dort stellt er den Patienten mit “hochpathologischer Hüfte” vor. Und: “Ich sage das ungeniert dazu, Herr R. ist bereit, das als Privatpatient machen zu lassen.”

Ja, Herr R. möge mit seinen Unterlagen in die Ambulanz kommen, heißt es am anderen Ende der Leitung. Diese Unterlagen stellt Euler zusammen und fügt den Vermerk “Herr R. ist bereit, auf Sonderklasse abzurechnen” hinzu. Aber nicht auf dem offiziellen Befund, versteht sich. Ohne Termin solle er “einfach dort in die Ambulanz” gehen. Lächeln. Händedruck. Auf Wiedersehen.

Christian Euler ist kein Arzt, dem man mangelndes Mitgefühl unterstellen würde. Im Gegenteil: Freundlich begrüßt er all seine Patienten. Hört ihnen zu. Macht ab und zu ein Witzchen. Er ist ein alteingesessener Arzt, sein Wartezimmer ist voll. Sportlich, braun gebrannt, so wirbelt er von Behandlungszimmer 1 zu Behandlungszimmer 2 und zurück. Außerdem ist Euler oberster Interessenvertreter des Österreichischen Hausärzteverbandes.

Arzt mit Zusatzversicherung

“Mehrere tausend Euro”, schätzt Euler, wird der Mann im “Wiener Belegspital” für seine neue Hüfte bezahlen. Genaueres wisse er nicht: Wenn der Kontakt zu einem privat operierenden Arzt hergestellt ist, endet sein Engagement. Ob es sonst keinen Weg gibt, schneller zu einer neuen Hüfte zu kommen? “Ich hätte es probieren können. Wenn der Mann dann aber nicht bald drankommt, muss ich mir am Ende noch vorwerfen lassen, ich hätte die schnellere Privat-OP nicht unterstützt.” Ob er öfters Privatpatienten vermittelt? “Die Zweiklassenmedizin ist in Österreich ein jahrzehntelanges Fixum”, sagt Euler. Er selbst hat mit 26 Jahren als Turnusarzt eine private Zusatzversicherung abgeschlossen. Seither sind über 30 Jahre vergangen. “Bisher habe ich noch nicht den Mut aufgebracht, das zu kündigen. Wenn was ist, möchte ich nicht auf den guten Willen der Ärzte angewiesen sein.”

foto: derstandardat/burg

Christian Euler, niedergelassener Arzt in Rust, ist selbst zusatzversichert: “Bisher habe ich noch nicht den Mut aufgebracht zu kündigen.”

Euler ist einer von mehr als 16.000 niedergelassenen Ärzten in Österreich. Von ihnen hatten im Jahr 2011 4.100 Ärzte für Allgemeinmedizin und 3.538 Fachärzte ein Vertragsverhältnis mit einer Krankenversicherung. Neben den neun Gebietskrankenkassen, der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft, der Bauern-, der Eisenbahner- und der Beamtenversicherung gibt es noch sechs Betriebskrankenkassen. Sie bieten ihren Patienten ein ähnliches Leistungsspektrum an, beim näheren Hinsehen wird aber klar: Versicherung ist nicht immer gleich Versicherung. In Nuancen unterscheiden sich die Honorare für die Ärzte. Aber auch die Leistungen für die Patienten. Neben den Krankenversicheren, die teilweise auch Unfall- und Pensionsversicherer sind, bereichern noch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, die Pensionsversicherungsanstalt und Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates das Sozialversicherungssystem. Hinzu kommen noch kleine Vorsorgekassen, wie etwa die Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse.

| Versicherungsträger | KV | UV | PV | |

| 1 | Neun Gebietskrankenkassen | X | – | – |

| 2 | Sechs Betriebskrankenkassen | X | – | – |

| 3 | VA für Eisenbahnen und Bergbau | X | X | X |

| 4 | VA öffentlich Bediensteter | X | X | – |

| 5 | SVA der gewerblichen Wirtschaft | X | – | X |

| 6 | SVA der Bauern | X | X | X |

| 7 | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | – | X | – |

| 8 | Pensionsversicherungsanstalt | – | – | X |

| 9 | VA des österreichischen Notariates | – | – | X |

Österreichs Sozialversicherungen. KV: Krankenversicherung, UV: Unfallversicherung, PV: Pensionsversicherung. Grafik: Florian Gossy, Quelle: sozialversicherung.at.

Ein gutes Geschäft

12.25 Uhr. Frau M. und ihre Tochter sitzen im Behandlungszimmer 1. Beide Damen plagt das gleiche Problem: Schnupfen, Husten, die Mutter ist außerdem übergewichtig und hat Rückenschmerzen. Sie werden von Euler abgehört und bekommen Medikamente verschrieben. Das Mädchen dürfe wieder zur Schule gehen. “Der Husten hört sich schlimm an, ist aber nicht ansteckend.” Nach fünf Minuten ist die Ordination auch schon wieder vorbei. Beide verlassen mit Rezepten das Behandlungszimmer. Lächeln. Händedruck. Gute Besserung.

Für Euler war das ein relativ gutes “Geschäft”. Beide Damen haben ihre E-Card gesteckt – pro Patientin wird ihm die Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) zwischen 9,96 und 14,73 Euro überweisen. Die Höhe des Honorars richtet sich bei der BGKK nach der Zahl der behandelten PatientInnen pro Quartal. Für die ersten 499 Patienten erhält er 14,73 Euro, ab Patient Nummer 1.451 gibt es dann nur noch 9,96 Euro. Kommt ein Patient im Quartal ein zweites Mal, zahlt die BGKK dafür 5,28 Euro. Anders ist das etwa bei der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). Hier wird pro Patient und Quartal eine “Fallpauschale” von 18,10 Euro bezahlt. Zusätzlich zu diesen Grundbeiträgen können Ärzte weitere Positionen verrechnen: Blutabnahme, Injektion, subkutane Injektion, Hausarztzuschlag, Verbandswechsel oder Hausbesuche – zu denen bis auf einige Ausnahmen alle Hausärzte verpflichtet sind. Pro Patient können Allgemeinmediziner dann mit gut 40 Euro am Ende des Quartals rechnen.

200-Seiten-Konvolut

Alle Krankenkassen dieses Landes haben Euler unter Vertrag genommen. Fast jede Kasse hat ihren eigenen “Gesamtvertrag”, dem sich die Ärzte verpflichten müssen. Hier ist geregelt, welche Leistungen der Arzt für die “Kunden” dieser Versicherung erbringen muss. Und wie viel er dafür verrechnen darf.

Allein der Gesamtvertrag plus der Honorarordnung der Wiener Gebietskrankenkasse ist ein fast 200 Seiten starkes Konvolut. Patienten, die genau wissen möchten, welche Leistungen ihnen zustünden, müssten sich durch ein kompliziertes Vertragswerk arbeiten. “Der Umfang der Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten”, heißt es etwa im Vertrag der WGKK. Was notwendig und zweckmäßig ist, handeln sich die jeweiligen Krankenkassen und die Ärztekammern der Bundesländer aus. “Einnahmenorientierte Ausgabenpolitik” lautet das Schlagwort, unter dem die Honorare festgelegt werden. Vom Budget einer Kasse hängt aber auch ab, welche Leistungen sie für ihre “Kunden”, die Patienten, erbringen kann. Viele Leistungen sind limitiert.

Bei der BGKK kann ein Hausarzt etwa nur bei 14 Prozent der Patienten pro Quartal eine “ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache” verrechnen, die zwischen zehn und 15 Minuten dauert. Der Arzt erhält dafür 12,18 Euro. Bei der WGKK können 18 Prozent der Patienten in den Genuss eines solchen Gesprächs kommen. Der Wiener Arzt bekommt dafür allerdings gut einen Euro weniger als sein Kollege im Burgenland. Noch besser stehen Patienten da, die bei der Beamtenversicherungsanstalt (BVA) versichert sind: Die ausführliche therapeutische Aussprache darf bei 25 Prozent der Behandlungsfälle pro Quartal abgerechnet werden. Der Arzt bekommt dafür 13 Euro. Bauern, Eisenbahner, SVA- und BVA-Versicherte müssen allerdings einen “Behandlungsbeitrag” von 20 Prozent entrichten. Wenigverdienende und chronisch Kranke könnten sich vom Selbstbehalt befreien lassen, argumentieren die Kassen. Aber auch die Gebietskrankenkassen verlangen von ihren Mitgliedern Selbstbehalte: für Rezepte, Brillen, Zahnspangen, Spitalsaufenthalte. Laut SVA kommt ein Versicherter durchschnittlich auf 100 Euro Selbstbehalt pro Jahr. Pauschalierungen, Degressionen, Limitierungen von “Sonderleistungen” und Regelwerke, die die Verrechenbarkeit einer Leistung auf eine bestimmte Diagnose beschränken, sollen verhindern, dass die Kosten für die Versicherungsträger explodieren.

Limitierte Leistungen

Wie geht man im Praxisalltag damit um? “Ich verschenke viele Leistungen, und zwar täglich. Das kann ich sagen, ohne rot zu werden”, so Euler. Nicht nur er, auch viele seiner Kollegen würden das tun. Aber nicht alle Ärzte könnten so arbeiten. Röntgenologen müssten für ihre Untersuchungen etwa wartungs- und personalintensive Geräte zur Verfügung stehen. Dass in diesem Bereich die Leistungsunterschiede mitunter drastisch ausfallen können, zeigt ein Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2011. Demnach gab die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK) in den Jahren 2009 bis 2010 nur 5,94 Euro für Magnetresonanztomografien (MRT) je Anspruchsberechtigten aus. Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse gab für die gleiche Position mehr als das Doppelte aus, nämlich 13,22 Euro. Hintergrund: Während die OÖGKK ihre MRT-Leistungen limitierte, konnten die Vorarlberger beliebig viele MRTs anfertigen lassen. Dementsprechend wurden die Vorarlberger auch öfter einer MRT unterzogen als die Oberösterreicher.

Einzelne Leistungen herauszupicken und miteinander zu vergleichen sei unseriös, sagt die WGKK. Doch für die Patienten können die Unterschiede in manchen Fällen deutlich ausfallen: Lässt eine Frau einen vaginalen Ultraschall anfertigen, muss die BVA-Versicherte dafür lediglich die 20 Prozent Selbstbehalt bezahlen. Würde der Ultraschall also 30 Euro kosten, käme die BVA-Patientin auf sechs Euro. Die WGKK-Versicherte müsste den vollen Betrag von 30 Euro zahlen. Die BVA verzichtet auf die jährlich fällige E-Card-Gebühr von zehn Euro genauso wie auf den Selbstbehalt für Angehörige in Anstaltspflege. Großzügig zeigt sich die BVA außerdem bei zahnärztlichen Leistungen.

Patientenanwalt: Verfassungswidriges System

Patientenanwalt Gerald Bachinger übt im Gespräch mit derStandard.at Kritik an den unterschiedlichen Honorarordnungen: “You get what you pay”, dieses Motto gelte auch für viele Ärzte. Mit dem Vertragswerk sei ein falsches Anreizsystem geschaffen worden, das zudem nur mehr für “eine kleine Gruppe von Experten” zu durchschauen sei. Das “hochkomplexe System” ist aus Bachingers Sicht verfassungswidrig, weil es für die Allgemeinheit nicht zu durchschauen sei. Außerdem widerspreche es dem Gleichheitsgrundsatz, weil eben nicht alle Patienten die gleichen Leistungen von ihrem Arzt erwarten könnten. Das Gesundheitsministerium sagt zu Bachinges Vorwürfen: “Es ist anzumerken, dass der weit überwiegende Teil der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für alle gleich ist. Die Leistungen, die für eine Krankenbehandlung erforderlich sind, stehen allen zu.” Unterschiede gebe es nur bei Leistungen, “die über den Kernbereich der Krankenversicherung hinausgehen”. Es seien “gesetzliche Bandbreiten vorgesehen, um den Krankenkassen einen Spielraum je nach ihren finanziellen Möglichkeiten zu geben”.

Geld ohne Leistung

Dem komplizierten Verrechnungssystem liegt unter anderem die Idee zugrunde, Leistungsanreize zu schaffen. Welche Leistungen der Arzt bei der Krankenkasse verrechnet, kann der Patient nicht unmittelbar kontrollieren. Erst viele Monate später wird ein Leistungsinformationsblatt oder die Rechnung für den Selbstbehalt zugestellt. Dass dieses System auch Missbrauch ermöglicht, zeigt der Fall von Elena Hofbauer (Name geändert) in Wien. Geplagt von Grippesymptomen, ging Hofbauer in eine Ordination in ihrer Nachbarschaft und bat um eine Ordination mit dem Arzt. Obwohl im Wartezimmer gerade einmal ein Patient saß, wurde ihr der Einlass zum Arzt verwehrt. Stattdessen verlangte die Ordinationshilfe Hofbauers E-Card, stellte ein Rezept für Nasentropfen aus und schrieb “ihre” Patientin für vier Tage krank. Mit dem Arzt hielt sie keine Rücksprache. Er habe heute keinen Termin mehr frei, erklärte die Ordinationshilfe und bestellte die Patientin zum Ende des Krankenstandes wieder in die Praxis.

Hofbauer versuchte ihr Glück am selben Tag noch bei einem anderen niedergelassenen Arzt. Der musste sie schließlich als Notfallpatientin behandeln, da ihre E-Card für dieses Quartal nur mehr beim ersten Allgemeinmediziner gültig war. “Ich war ziemlich perplex, deshalb habe ich zuerst auch nicht auf einer weiteren Behandlung bestanden”, sagt Hofbauer. Der Arzt, der einen Kassenvertrag mit der Wiener Gebietskrankenkasse hat, ist in vielfacher Hinsicht vertragsbrüchig geworden. Denn: Gegenüber allen Anspruchsberechtigten besteht “grundsätzlich eine Behandlungspflicht in der Ordination”. Darüber hinaus dürfen Krankschreibungen nur vom Arzt selbst vorgenommen werden. Und: Streng genommen dürfen Medikamente nur dann verschrieben werden, wenn der Arzt den Patienten gesehen hat. Doch über diese Vertragsverletzung sehen die Kassen hinweg. Hinter vorgehaltener Hand heißt es sogar bei der Krankenkasse: Das System würde sonst zusammenbrechen.

Der WGKK hat Hofbauers Arzt insgesamt 27,10 Euro in Rechnung gestellt – für die “Behandlung” durch die Ordinationshilfe. 18,10 Euro gibt es als Fallpauschale pro Patient und Quartal. Dazu hat er noch den Hausarztzuschlag verrechnet. Im konkreten Fall wird die WGKK den Arzt um eine Stellungnahme bitten. Nachdem er sich bisher nichts zuschulden kommen ließ, wird es vorerst bei einer Verwarnung bleiben. Gegenüber derStandard.at wollte sich der Mediziner zu dem Vorfall nicht äußern.

“Ein Einzelfall“

Der Fall von Frau Hofbauer sei ein Einzelfall, versichert die Wiener Gebietskrankenkassa. Was jedoch deutlich wird: Ob die Ärzte tatsächlich die verrechneten Leistungen erbracht haben, ist für die Kassen nicht einfach nachzuvollziehen. “In den allermeisten Fällen arbeiten unsere Ärzte vollkommen korrekt”, heißt es dazu von der WGKK. Auf Missstände werden die Versicherungsträger noch am ehesten aufmerksam, wenn sich PatientInnen beschweren. Oder wie im Fall eines Kärntner Psychologen, dessen Arbeitstag 48 Stunden haben müsste, damit er all jene Patienten behandeln hätte können, die er abrechnen wollte.

Ein Vormittag – 70 Patienten

12.32 Uhr. Lächeln. Händedruck. “Grüß Gott, Frau K., wie geht es ihnen?” Frau K., eine zierliche ältere Frau, hat im Behandlungszimmer 1 Platz genommen. Euler ruft auf seinem Computer ihr Blutbild ab. Es sei etwas besser geworden, die Chemotherapie habe Erfolge gebracht, erklärt er. “Ich habe trotzdem so starke Schmerzen und mir ist immer so schwindlig. Was habe ich denn, Herr Doktor?” Frau K. ist an Krebs erkrankt. Ausblick: unheilbar. Es klopft an der Tür. Die Assistentin bringt einen Röntgenbefund, den Euler für einen anderen Patienten angefordert hat. Gleich darauf läutet noch das Telefon. Euler beantwortet eine Medikamentenanfrage. Frau K. wird schließlich abgehört und Euler redet ihr gut zu. Lächeln. Händedruck. “Lassen Sie es sich gut gehen.”

Verkühlungen, Krankenstände, Impfungen, Überweisungen, Befundbesprechungen, Verband wechseln, Zecken entfernen: In den nächsten zwei Stunden wird Euler nicht weniger als 25 PatientInnen in seinen Behandlungsräumen empfangen. Seine Gesamtbilanz für sechs Stunden Ordination: 70 Patienten wird er persönlich sehen und behandeln. Das heißt, pro Patient kann er sich durchschnittlich fünf Minuten Zeit nehmen. Darüber hinaus werden 77 Patienten in seiner Ordination “andere Dienstleistungen” in Anspruch genommen haben. Am begehrtesten: das Ausstellen von Rezepten durch die Ordinationshilfe.

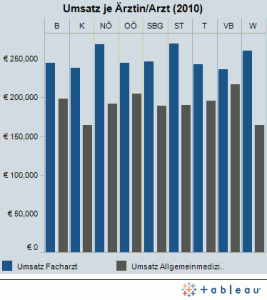

Fachärzte setzen pro Jahr durchschnittlich mehr um als Allgemeinmediziner. Bei diesen ist wiederrum ein starkes Stadt-Land-Gefälle zu beobachten. Grafik: Florian Goss

Eine lange Arbeitswoche

Pro Woche arbeitet Euler 48 Stunden in seiner Ordination. Dazu gehören auch Hausbesuche und die Administration. Hinzu kommt ein Nachtdienst pro Woche, der zwölf Stunden dauert. Und einmal pro Monat übernimmt er einen Wochenenddienst von 60 Stunden. Durchschnittlich arbeitet er 75 Stunden pro Woche.

Was er dafür bekommt? Von seinem Umsatz – burgenländische Hausärtze erwirtschaften durchschnittlich fast 250.000 Euro pro Jahr – muss er seine Fixkosten begleichen. Zwei Ordinationshilfen und eine Putzfrau hat er angestellt. Vor Steuern und Sozialversicherung habe er 80.000 Euro, sagt Euler, rund die Hälfte davon bleibe ihm am Ende des Jahres übrig.

“Wir arbeiten zum Dumpingtarif”, meint Euler. Ob er sich nicht manchmal wünscht, ein Arzt zu sein, der ordentliche Privathonorare verrechnen kann, so wie der Hüftoperateur von Herrn R.? Euler lächelt. Er kenne keinen Neid, aber was ihn “anstinkt”, sei, dass seine Standesvertreter kein Augenmaß hätten, wenn sie die Honorare der Privaten akzeptieren.

14.15 Uhr. Der letzte Patient ist gegangen. Euler erzählt noch von seinen sieben Kindern und von den Weinbergen, durch die er hier so gerne spaziert. Und dass er das Arbeiten am Land so schätzt. Sein Telefon läutet. Er tippt noch einen Namen in seinen Computer. Jetzt stehen fünf Leute auf der Liste, die ihn für einen Hausbesuch am Nachmittag angefordert haben. Das muss er rasch erledigen. Denn um 16 Uhr öffnet er wieder seine Ordination.

(Katrin Burgstaller, derStandard.at, 11.6.2012)

Kategorie:

Kategorie: